Cathéter vésical : composition, utilisation et application

Le cathéter vésical est un dispositif médical essentiel pour la gestion de la fonction urinaire chez les patients qui ne peuvent pas vider leur vessie de manière autonome. Utilisé dans de nombreux contextes cliniques, il est fondamental pour garantir le drainage de l'urine et prévenir les complications liées à la rétention urinaire.

Comment est composé un cathéter vésical ?

Le cathéter vésical est un tube fin et flexible, généralement fabriqué en silicone, en latex ou en polyuréthane, des matériaux sûrs et biocompatibles avec les tissus humains. Sa longueur et son diamètre peuvent varier selon les besoins du patient.

Il existe différents types de cathéters, parmi lesquels :

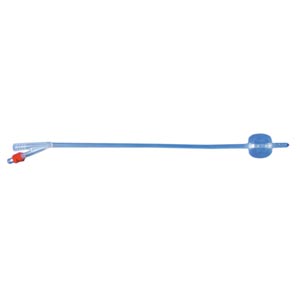

- Cathéter à demeure (Foley) : le modèle le plus courant. Utilisé pour le drainage à long terme (il peut rester en place plusieurs jours, voire plusieurs semaines), il est maintenu en position grâce à un petit ballonnet gonflable à une extrémité qui empêche sa sortie. Ce cathéter est généralement doté de plusieurs conduits : l'une pour le ballonnet, avec un canal de gonflage, et l'autre pour permettre à l'urine de s'écouler dans un sac de collecte placé à l'extérieur, souvent attaché à la jambe du patient.

- Cathéter intermittent : jetable, il est inséré et retiré à intervalles réguliers pour vider temporairement la vessie sans rester en place. Il est idéal pour l'auto-cathétérisme.

- Cathéter à condom (externe) : principalement utilisé chez les hommes, il est moins invasif et s’applique à l'extérieur.

Les dimensions des cathéters peuvent varier considérablement et sont mesurées en unités French (Fr), faisant référence au diamètre du tube. En général, les cathéters pour adultes vont de 12 à 24 Fr, tandis que ceux destinés aux enfants sont plus petits.

La longueur du tube est également importante : elle doit être adaptée au sexe du patient, avec des modèles plus courts pour les femmes et plus longs pour les hommes, pour un ajustement optimal aux besoins individuels.

À quoi sert le cathéter vésical ?

Le cathéter vésical est utilisé pour drainer l'urine chez les patients incapables de vider leur vessie de façon autonome. Cette condition peut être temporaire, par exemple après une intervention chirurgicale, ou permanente, comme dans le cas de lésions de la moelle épinière ou de maladies neurologiques. Les indications les plus courantes sont :

- Gestion de l’incontinence urinaire : pour les patients qui ne parviennent pas à contrôler leur miction, le cathéter offre une solution pour maintenir la continence et améliorer leur qualité de vie.

- Rétention urinaire : causée par des obstructions, telles que l’hypertrophie prostatique.

- Suivi de la diurèse : crucial en milieu hospitalier, notamment lors ou après une opération, pour surveiller la production d'urine. Dans les unités de soins intensifs, le cathéter permet un suivi précis de la production urinaire afin d’évaluer la fonction rénale et l'équilibre hydrique du patient.

- Prélèvement stérile d’urine : pour obtenir des échantillons d'urine stériles en cas d'infections urinaires.

- Prévention de la distension vésicale : chez les patients ayant subi un traumatisme ou une intervention chirurgicale.

L'histoire du cathétérisme vésical

Le cathétérisme vésical remonte à plus de 3 000 ans, avec des traces des premières méthodes de drainage urinaire dans l'Égypte ancienne, où des tubes en cuivre ou en étain étaient utilisés pour vider manuellement la vessie. Les Romains, de leur côté, ont développé des instruments métalliques, souvent en cuivre ou en bronze, dotés de sondes aux extrémités incurvées pour faciliter l'insertion et le drainage.

Au XVIIIe siècle, les avancées en médecine ont permis une véritable évolution. En 1768, le chimiste français Pierre Joseph Macquer réussit à dissoudre le caoutchouc, envisageant son utilisation pour créer des dispositifs médicaux plus souples et sécurisés.

C'est cependant Auguste Nélaton (1807-1873) qui inventa un cathéter plus pratique en caoutchouc, précurseur des modèles modernes. Ce dispositif, sans ballonnet, présentait une nette amélioration par rapport aux précédents modèles rigides, augmentant le confort des patients.

L’innovation majeure est venue dans les années 1930 avec le chirurgien urologue américain Frederick Foley, d'origine allemande. Sa contribution décisive fut l'invention du cathéter Foley, un design révolutionnaire qui rendait le cathétérisme plus sûr et moins invasif. Foley a collaboré avec l'industriel Charles Russel Bard, qui a acquis le brevet et débuté la production de cathéters à ballonnet en 1934 par le biais de la Davol Rubber Company. Le cathéter Foley reste aujourd'hui un dispositif couramment utilisé en raison de son efficacité et du confort qu'il procure aux patients.

Comment appliquer le cathéter ?

La pose d'un cathéter vésical doit être effectuée avec soin pour éviter infections et complications. Le patient est d'abord installé en position couchée, et l'opérateur procède à un nettoyage soigneux de la zone génitale pour limiter les risques de contamination. Ensuite, un lubrifiant stérile est appliqué sur le cathéter pour faciliter l'insertion et réduire les frottements.

Dans le cas d'un cathéter à demeure, comme le Foley, le dispositif est introduit délicatement dans l'urètre jusqu'à atteindre la vessie. Une fois en place, le ballonnet à l'extrémité est gonflé avec une solution saline stérile, garantissant que le cathéter reste en position. L'urine s’écoule ensuite dans le sac de collecte relié à l'extrémité du cathéter. Pour les cathéters intermittents, le tube est retiré une fois la vidange de la vessie terminée. Selon une étude publiée sur PubMed, l'insertion et l'entretien corrects du cathéter réduisent de plus de 30 % les risques de complications.

Risques et complications

Malgré ses avantages, l'utilisation prolongée d'un cathéter vésical comporte des risques. Le plus fréquent est l'infection des voies urinaires (IVU), qui peut survenir lorsque des bactéries pénètrent dans l'urètre et remontent jusqu’à la vessie. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), environ 75 % des infections urinaires nosocomiales sont liées à l'utilisation de cathéters vésicaux.

D’autres risques incluent :

- Rupture du ballonnet : lors de l'insertion, le ballonnet peut se rompre. Si cela se produit, tous les fragments restants doivent être retirés immédiatement pour éviter d'autres complications.

- Non-gonflage du ballonnet : il arrive parfois que le ballonnet ne se gonfle pas après l'insertion correcte du cathéter. Le personnel soignant doit vérifier son bon fonctionnement avant l'insertion pour éviter un remplacement après la pose.

- Blocage de l’écoulement urinaire : si l'urine ne s'écoule pas correctement dans le sac de collecte, le personnel médical doit vérifier le positionnement du cathéter, du raccord et du sac. Dans certains cas, le blocage peut être causé par des obstructions internes, comme des caillots sanguins, nécessitant un rinçage avec une solution saline.

- Interruption soudaine du débit urinaire : après un bon fonctionnement initial, le débit peut s'arrêter soudainement en raison de la présence de caillots ou de débris. Un rinçage peut rétablir le flux, mais si cela échoue, le cathéter doit être remplacé.

- Rupture de l'urètre : si le ballonnet est gonflé avant que le cathéter soit totalement inséré ou si le cathétérisme est effectué par du personnel non qualifié, il peut en résulter une rupture de l'urètre, causant saignement ou dommages à la vessie. Cette blessure peut entraîner des cicatrices permanentes et conduire à une sténose urétrale, une condition qui rend difficile l'écoulement de l'urine.

- Hématurie (sang dans les urines) : des lésions de l’urètre peuvent entraîner des saignements.

- Formation de calculs : l'utilisation prolongée du cathéter peut favoriser la formation de calculs urinaires, en particulier chez les patients alités pendant de longues périodes.

Pour minimiser ces risques, une hygiène rigoureuse du cathéter et un suivi régulier par le personnel soignant sont essentiels. L'utilisation prolongée doit toujours être limitée à la durée strictement nécessaire.